Валерий Кислов

Горючая смесь

Рец. на кн.: Останин Б. 37.1: °C: Схемы, мифы, догадки, истории на каждый день 2017 года. СПб., 2015

Останин Б. 37.1°C: Схемы, мифы, догадки, истории на каждый день 2017 года

СПб.: Амфора, 2015. — 447 с.

Издательская аннотация сулит нам книгу «неожиданных, порой провокационных размышлений, историй, цитат, толкований, схем, мифов, историй, догадок». С первых же страниц мы понимаем, что нас не обманули.

Смешение и впрямь вавилонское, поскольку «Текст-календарь» (таков подзаголовок книги) включает самые разнообразные как по стилю, так и по жанру материалы: свои и чужие афоризмы, воспоминания, заметки и очерки, прозаические отрывки и отдельные стихотворения, большей частью из публикаций журналов «37» и «Часы». Среди цитируемых авторов преобладают русскоязычные: Розанов, Флоренский, Саша Соколов, Волохонский… Встречаются — в переводе — иноязычные, в основном французские: Роб-Грийе, Бланшо, Грак… Некоторые тексты даны в оригинале: по-французски — отрывок из эссе Чорана о Паскале, где тот заявляет, что Паскаля никак нельзя цитировать в переводе; по-английски — пассаж из статьи «О “петербургском” тексте» Саймона Найпера. А еще стенограммы разговоров, эпиграммы, анекдоты. В этом хаотическом наборе можно найти все что угодно, и мы ничуть не удивляемся, обнаруживая мудрые советы из «Тибетской книги мертвых» или умилительный рецепт меда из 365 цветков одуванчика…

Рассказываемые или цитируемые истории — разнообразны (как в «Метаморфозах» Апулея, от героическо-фантастических до гривуазно-плутовских), затрагиваемые темы — разнородны. Календарь, помимо своей «прямой» обязанности отмечать числа и дни недели, похоже, претендует на то, чтобы объять все науки, но в их, так сказать, философско-прикладном изводе. К теологии можно отнести домысливание христианской молитвы, где «насущному» предпочитается «над-сущный», то есть «трансцендентный, ино-существующий, выпекаемый Божественным попечителем» (5 января), к философии — подробное рассмотрение проблемы «быть или иметь», техническое обоснование необходимости разбивания яйца с тупого конца или фантасмагорическое представление нашего мира как огромной махи (неологизм для эвфемистического обозначения женского полового органа), с которой «совокупляется (рождаясь/умирая) человек, являющийся малым концом Иночеловека, пребывающего в инобытии» (3 января). К политической экономике тяготеет критика «манихейской воинственности Маркса» (7 марта), к этнопсихологии — исследование о восьми русских народах и экскурс о пофигизме русских-зырян; к искусствоведению легко приписать эссе об абсолютной потенциальности черного квадрата Малевича, к оптике — рассуждение об отсутствии антагонизма между светом и тьмой, к географии — доказательство того, что Крит — центр мира, а к страноведению — гипотезу о глубинном родстве России, Испании и Ирландии, «о чьем сестринчестве не все догадываются: догадка есть, а доводов нет» (10 июня). На авторские размышления оказывают сильное влияние астрономические факты (особенно востребована пара Солнце — Луна — от 24 января, 16 марта, 18 сентября, 19 октября), природные явления (так, автор «взращивает» число стихий до девяти, рассматривая каждую в мужском и женском аспекте), естественные катаклизмы (громы и молнии), знамения и приметы…

Но чаще всего календарь черпает из того, что можно назвать вольной сравнительной филологией: фиксируются анаграммы («Камни NEGEREP» В. Сосноры = «Книга перемен») и палиндромы (очаровательное «Утро во рту» пятилетнего Никифора); анализируются неологизмы (целый ряд эвфемизмов «Дрономахии») и слова-паразиты, конденсирующие «дух времени»; раскрывается происхождение слов («дом терпимости» от имени Терпсихоры, музы «наслаждающейся хорами») и аббревиатур (ЛЕФ от девиза французской революции «Liberté Egalité Fraternité»). Фонетико-морфологическо-этимологический разбор слов заводит автора всякий раз далеко — ведь «в русском языке легко сочинять этимологии»! — и побуждает выдвигать самые курьезные гипотезы. Так, например, в духе Кратила, выявляется творческая потенция, глубинная суть слов; они, вращаясь в разных плоскостях и ипостасях, буквально «развертываются в другой текст», во вторую реальность, которая надстраивается над первой (встраивается в первую): в слове «ОКО» открывается два глаза, а учитывая двойной смысл французского глагола voler («летать» и «воровать»), делается допущение, что корень вор- «птичий» (ворона, воробей, скворец, жаворонок и пр. сороки-воровки) и сам язык «отражает “воровскую” породу птиц». Автор не боится натяжек и допущений: «Простая перемена словоразделов и огласовки (Святой Грааль = Sang Real = Sang Royal) превращает невнятный “святой Грааль” (что за Грааль?) во вполне реальную “истинную” (и даже королевскую!) кровь». Автор выстраивает дерзкие теории, как, например, теорию гласных и согласных в тексте «Тыр-пыр, восемь дыр» («согласные языка — его материнские кости… гласные — отцовское дыхание») или теория о трех родах поэзии (равенство с точкой — героика; зигзаг — мелодика; трилистник — грамматика).

Для пущей доказательности рассматриваемые явления иногда сопровождаются иллюстративным материалом, что дает повод для безудержного «схемотворчества»: система восьми русских народов; векторные обозначения связи Отца, Сына и Св. Духа в православии и католичестве; модель гендерных взаимоотношений планет и светил; таблица с синусоидами, отражающими социально-политические флуктуации России за несколько веков; формула Петербурга в виде пятиугольной звезды. А еще потрясающая выкладка «Вниз по чакрам» — схема европейской истории, показывающая ее неуклонное движение от тысячелепестковой до анальной чакры: мы спускаемся от божественного (XVI век — Лютер, религия, дух, Солнце) до анального (XX век — Крученых, Батай, постмодернизм, тело, распад, Сатурн/Кронос) и неминуемо добираемся до свалочной стадии разложения, до испражнений и отбросов...

Мы удивляемся, сомневаемся, но — не без удовольствия — позволяем себя увлечь. Ведь при таком вольном компаративизме дозволены любые интерпретации и толкования: цифр и букв, символов и знаков, цветов и линий, флагов и эмблем, вех и дат, имен и фамилий. Тем паче — при малейшем касании и пересечении, не говоря уже о наложениях и совпадениях. К делу приобщаются гадания и предсказания, Книга перемен и гороскопы; в дело пускаются самые разные — как «живые», так и «мертвые» — языки: так, имя Humbert из «Лолиты», пропущенное через соответствие кириллице (H; u = и = i; m ≈ т = t; b ≈ l; е; r — немое французское «t» не в счет), превращается в имя Hitler. Такой же прием использовал Вл. Эрль при названии поэтической группы 1960-х: Нелеписты — Хеленукты: «…к сходной разгадке самостоятельно пришел Д. Северюхин, — отмечает автор, добавляя: — приятно: ты бредишь не один».

Зачастую это полубредовое (температура: 37,1) толкование затягивает в нумерологию (чего стоит воспоминание о «нумерологических ярлыках советских портвейнов»!) и чуть ли не в кабалистическую гематрию. Удивительны (и сколь убедительны!) аппроксимации, выстраиваемые методом «разборки и сборки» элементов: могендовид с точкой посредине превращается в аббревиатуру www; менора, сиречь «тот же могендовид, но не звезда о семи лучах, а шандал о семи ветвях» — в пространную астрономическую выкладку: Сатурн-суббота — посредине, Венера, Юпитер и Меркурий — с одной стороны, Солнце, Луна и Марс — с другой, Сатурн уподоблен одновременно Яхве и Кроносу; семь свечей и шесть промежутков дают в сумме 13 (13 лунных месяцев в году; 13 красных и белых полос на флаге США)…

Валерий Кислов, Борис Останин

В творческом запале автор производит радикальные подстановки и перестановки, до-мысливания и пере-мысливания: так, он изменяет планетам «пол» и имена для образования «супружеских пар» (Юпитера переименовывает в Юнону, дабы совокупить ее с Меркурием) или увеличивает число волхвов (магов-мудрецов могло — должно? — быть не трое, а четверо, причем четвертый — не кто иной, как Ирод). Возраст смерти Христа (33 года) он «переопределяет» в 37 лет, «для чего пришлось перенести год его рождения с нулевого на 4-й до Р.Х.». Заключительный пассаж этого текста от 27 сентября заслуживает того, чтобы его процитировали полностью: «Касательно общепринятого дня и месяца рождения Христа также возникли “зодиакальные” сомнения, из-за чего пришлось перенести их с 25 декабря (7 января с.с.) на 17 апреля, руководствуясь исключительно “поэтическим чутьем” (“Ну не мог Христос родиться в декабре, не мог! Какой из него Козерог? При чем здесь земля?”)».

Страницы календаря лишены нумерации — читай, как взбрело (температура: 37,1) в голову, зато часто отсылают к другим страницам для, надо полагать, своеобразной переклички. Так, одному и тому же произведению может отводиться несколько разных календарных листков: например, «Балкон» Жене от 15 апреля продолжается 18 декабря, «Теория небесных влияний» Родни Коллина от 26 апреля («Порча») перескакивает к 5 мая («Исцеление»). Несколько дней в году посвящены «Особой реальности» Кастанеды, словно своей внутренней, вполне сюрреалистически-бредовой, реальности календарю недостаточно. Один и тот же автор может быть представлен несколькими произведениями, например Саша Соколов заявлен отрывками из «Школы для дураков» и «Между собакой и волком». А разные авторы могут подхватывать и развивать одну и ту же тему: так, сентенция об искусе многочтения от 5 апреля отсылает к рассказу об умственной гигиене П. Трубецкого («ничего не читал») от 16 февраля и к анекдоту о не попавшем в рай ученом-многочее («не делом занимался») от 8 августа.

Порой кажется, что в календаре существуют событийные и тематические привязки и выбранные отрывки как-то соотносятся с датами: 20 апреля — Гумберт-Гитлер; 22 апреля — мемориальная доска на особняке Набоковых; 17 июня — «Усилия в музыке» Стравинского; 7 ноября — заговор и убийство Калигулы (Камю); 10 декабря — памятник Нобелю. Поскольку это ощущение нас не покидает, мы начинаем вчитываться и сопоставлять. Так, 1 января, в стихотворении Н. Самойлович мы обнаруживаем «лёд»; а на следующий день, 2 января, в рассуждениях о споре художника с философом о разности и одинаковости людей — «снежинки». В том же стихотворении Н. Самойлович — открывающем календарь — фигурируют «лучи дневные», а в новогоднем представлении Г. Беневича и О. Поповой, заключающем календарь, — «...звезда Царя царей / Так льет свои лучи» (6 января 2018-го). Насколько все эти тематические и временные совпадения случайны, мы утверждать боимся и начинаем заново вычитывать и соотносить.

После повторной вычитки и соотнесения, а также осмысления полученных ощущений этот спекулятивный календарь представляется нам уже не произвольной выборкой, а волевой подборкой; перед нами цельное сложное произведение, составленное из разнозначных и разнохарактерных, но все же как-то (как?) взаимосвязанных элементов.

Листки календаря вряд ли можно отнести к разряду свифтовских отступлений в похвалу отступлений: ведь от какой-то канвы надо отступать. Где здесь канва? Вставки и вклейки, которые используют Аполлинер в «Калиграммах» или Арагон в «Коллажах», вставляются и вклеиваются в основной корпус. А где здесь этот «основной» корпус? К календарю явно не подходит и метафора нанизывания, используемая Шкловским для объяснения приемов литературного построения: на что нанизаны календарные «мотивы»? Ведь «колье образуют не жемчужины, а нить», — пишет Флобер. Где здесь нить? Сюда, разумеется, никак не притянуть и всевозможные нарезки: от дадаистского découpé Тцара («Возьмите газету, возьмите ножницы…») до его более поздней, модифицированной «версии временной цепи» cut up Гайсина — Берроуза. Более удачным кажется сравнение с лоскутным шитьем (patchwork), учитывая «составной и залатанный характер изделия», со сшиванием-связыванием, где нить могла бы то провисать (воздух, люфт), то свиваться и скручиваться (завязи, узлы). Ассоциация с узелковым письмом кипу тоже интересна, даже если мы не понимаем, где здесь, в календаре, главный шнур? За что дергать?

Ведь важен не столько смысл отдельных элементов, сколько смысл отношений между ними. А где этот смысл? Где отношения? Как аспекты слова, символа, текста, «содержа признаки многообразные, соотносятся со всеми прочими аспектами»? Какая связь между событиями в рассказе Хармса «Связь» от 30 декабря? Как этот рассказ связан с остальными текстами календаря? Мы задумываемся о бессвязности календаря, проходящего календарного года и всей нашей жизни.

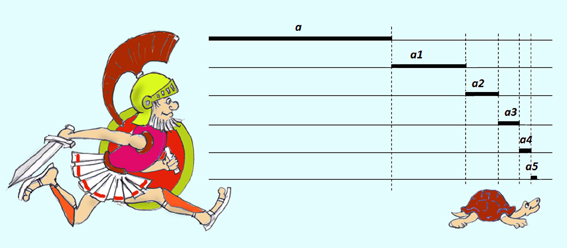

В демонстративном предъявлении обособленных текстов, в подчеркивании их автономности на фоне размытого, но угадывающегося контекста мы склонны усматривать определенный маньеризм, обрекающий календарь на существование непрочное и эфемерное. При рассеивании и распылении стабилизирующей середины («нормы») все захватывает дестабилизирующая периферия («аномалия»). «Разметанный» характер календаря ниспровергает линеарность сообщения и как нельзя лучше иллюстрирует идею уклонения от академической нарративности. Принципиально маргинальная календарная словесность посягает на понятие тотальности, но поглощает и переваривает все полифоническое и полисемантическое разнообразие слова; ее силу можно сравнить с центробежным движением, где находящееся извне затягивается внутрь. Как же совмещается все это дробное многоцветье?

Тут, весьма кстати, подворачиваются две цитаты. В первой — из статьи Б. Останина «О трех родах поэзии» — мы вычитываем об «узлах, свертках, сверхплотных структурах». Во второй — из текста Евг. Харитонова «Слезы на цветах» — о «тугой насыщенной скрученной в комок концентрированной уплотненной жизни».

Эти цитаты навеивают следующую метафору. Слова — связные и бессвязные — плывут в едином языковом потоке, отражающем течение самой жизни; многие из них — уставшие, «заезженные, потертые, распавшиеся и потерявшие не только первоначальный, но, кажется, и вообще любой смысл». Многие сбиваются в текстовые комки и сгустки разной семантической плотности, информационной и эмоциональной густоты; если наиболее реактивные (креативные) соединить, то их энергия увеличивается, напряжение растет, что может приводить к когнитивным взрывам.

Но в отличие от элементов, которые смешиваются и переплетаются в замутненном «потоке сознания» Джеймса-и-Джойса, элементы этого календаря даны в кристальной аналитической чистоте: каждый — будь то простейший лексический казус или сверхсложный вербальный конструкт — словно «выуживается» из текучей тьмы и ярко высвечивается. Иногда — совершенно неожиданным образом — сопрягается с другим, что еще больше увеличивает их гремучий потенциал. Подборка календаря — фиксация таких парадоксальных словообразований «головоломной насыщенности». Вот, к примеру, попытка проанализировать (10 апреля) и доанализировать (24 апреля) псевдоним Набокова путем деконструкции в духе Деррида: «В. Сирин» рассматривается как сверхплотный текст, как «мини-стихотворение» с десятком смысловых рядов: Сирин, Сирена, сирень, сиреневый, сирый, Сириус, сир, сиринга, ирис, IRI, INRI, Sinister и т.д.

Поскольку «мир мерцает (как мышь)» (А. Введенский), «все вращательно, все мерцательно» (Арто) и «это прячется» (Седакова), то автор должен «научиться видеть и слышать» (Кастанеда), быть среди тех немногих, что «чувствуют языковую стихию, т.е. мыслят» (Ванталов). И тогда он окажется способным улавливать свои и чужие речемысли, что «покачиваются в пространстве черепа», и поможет этим «обнаруженным», «угаданным», «учуянным словам» сблизиться и сойтись.

Автор часто апеллирует к «мифологической близости слов»: сближение всегда рационально обосновывается, просчитывается (до придыханий и запятых) и соответствует некоей внутренней логике. Что не лишает иррациональной эротичности ни сам процесс лексического соития, ни его описание. Календарь вообще овеян легким эротическим бризом, а его виртуальное пространство можно вообразить огромным полем (полигоном) для всевозможных гендерных экспериментов: здесь вербальные элементы вылавливаются, спариваются, а при благоприятных условиях происходит коитус — химическая реакция, взрыв, извержение, выплеск, пиротехнические эффекты — и нарождается новый смысл.

Мы, нерадивые зрители, аплодируем, но тут же себя одергиваем: получаемый результат часто убедителен, но не всегда показателен, ведь он во многом обусловлен оголтелым субъективизмом, а еще субфебрильным бредом экспериментатора (температура: 37,1). Однако что бы ни улавливалось и ни спаривалось, какими бы цитатами ни перемежалось, как бы ни толковалось и ни перетолковывалось, в календаре остаются неизменными критическая масса отбираемого вещества и взрывчатость приготовленных смесей. «Лучший иконический памятник взрыву — сам же взрыв», — читаем мы 10 декабря и опять аплодируем.

Автор-экспериментатор всю жизнь трудится в энергетической сфере — огонь, жар, пар: он помощник взрывника, истопник, лодочный сторож (близ воды, на всякий «пожарный» случай?), о(пе)ратор газовой котельной и, наконец, озаренный «kochegar» Премии Андрея Белого. «Кочегар», по Фасмеру, — «от кочерги», по Далю, — «истопник» в Англии и «кучер» в Костроме, а если припомнить коуч (англ. coach), то «коче-гар» — это еще и «консультант по горению» или, если угодно, «инструктор по гари». (Непонятно только, зачем автор работал лифтером?)

Уборщиком-утильщиком — под стать персонажам Арто и Беккета — в Великой неодолимой свалке-потоке он выискивает, откладывая ненужное в «плюшкинскую кучу на авось», всякий «словесный мусор», «вторичное старье», редактором-переводчиком перебирает-перевирает «огрызки мысли», отбросы, «ошметки души». И связывает. Сшивает или просто наметывает цифры, буквы и вокабулы. Спаривает элементы и мечет гремучие смеси. И празднует, одержимый и искрометный, свою великую языческую — читай, языковую — оргию.

И неважно, что иногда притягивает за уши, за фаллос и омфалос, за эрос и танатос, важно то, что стягивает. И взрывает. Так, можно, выявляя сокрытое, «внедрять волшебную сказку в жизнь», переводить свое и чужое сознание «в иной мир, мир чудес», фиксировать возможность иного видения и ведения, а тем самым — иного бытия.

[/float]По знаку Зодиака - Весы, по году - Пес, почему и небезразличен к гармонии, справедливости, социальному служению и прочим псово-весовским делам, но звездной предопределенности не очень-то доверяю: "и сами с усами". Однажды, в пароксизме борьбы со звездной сетью сменил себе имя и фамилию (пол и отчество оставил), семью, место работы, год и месяц рождения, стал Стрельцом, неумелым студиозусом осваивая стрельцовые замашки. Пострадал от сих безоглядных экспериментах почти до смерти и временно их оставил. Официальную карьеру пресек на раннем этапе, работал лениво и долго лифтером, кочегаром, лодочным сторожем, наконец "перестройка" зашвырнула в редакторы частного издательства, где издал "Тибетскую книгу мертвых", "Святыни Санкт-Петербурга", Кастанеду, Беккета, Роб-Грийе и прочее. Вернулся однако к стародавней работе - ночным сторожем, счастливым образом в одной конторе и за одной конторкой с прекрасными писателями Борисом Кудряковым, Владиславом Кушевым и Борисом Констриктором. В свободное от работы время, а чаще прямо на работе - редактирую худлитературу для "Амфоры". Живу в Петербурге, веду активную семейную жизнь. Некогда (когда же это было?) числился со-редактором самиздатского журнала "Часы" (с Борисом Ивановым) и екатеринбургского журнала "Лабиринт-эксцентр" (с Александром Горноном). Много еще чем занимался, но публиковался редко, любил под псевдонимами ("Часы", "Лабиринт-эксцентр", "Беседа", "Волга", "Новое литературное обозрение"). "Пунктиров", то бишь квази-розановских огрызков мысли, настрочил вдоволь, рука устанет набирать. По словам "знатоков", написаны эти огрызки в меру лаконично и несерьезно - в самый раз для Интернета.

[/float]По знаку Зодиака - Весы, по году - Пес, почему и небезразличен к гармонии, справедливости, социальному служению и прочим псово-весовским делам, но звездной предопределенности не очень-то доверяю: "и сами с усами". Однажды, в пароксизме борьбы со звездной сетью сменил себе имя и фамилию (пол и отчество оставил), семью, место работы, год и месяц рождения, стал Стрельцом, неумелым студиозусом осваивая стрельцовые замашки. Пострадал от сих безоглядных экспериментах почти до смерти и временно их оставил. Официальную карьеру пресек на раннем этапе, работал лениво и долго лифтером, кочегаром, лодочным сторожем, наконец "перестройка" зашвырнула в редакторы частного издательства, где издал "Тибетскую книгу мертвых", "Святыни Санкт-Петербурга", Кастанеду, Беккета, Роб-Грийе и прочее. Вернулся однако к стародавней работе - ночным сторожем, счастливым образом в одной конторе и за одной конторкой с прекрасными писателями Борисом Кудряковым, Владиславом Кушевым и Борисом Констриктором. В свободное от работы время, а чаще прямо на работе - редактирую худлитературу для "Амфоры". Живу в Петербурге, веду активную семейную жизнь. Некогда (когда же это было?) числился со-редактором самиздатского журнала "Часы" (с Борисом Ивановым) и екатеринбургского журнала "Лабиринт-эксцентр" (с Александром Горноном). Много еще чем занимался, но публиковался редко, любил под псевдонимами ("Часы", "Лабиринт-эксцентр", "Беседа", "Волга", "Новое литературное обозрение"). "Пунктиров", то бишь квази-розановских огрызков мысли, настрочил вдоволь, рука устанет набирать. По словам "знатоков", написаны эти огрызки в меру лаконично и несерьезно - в самый раз для Интернета.