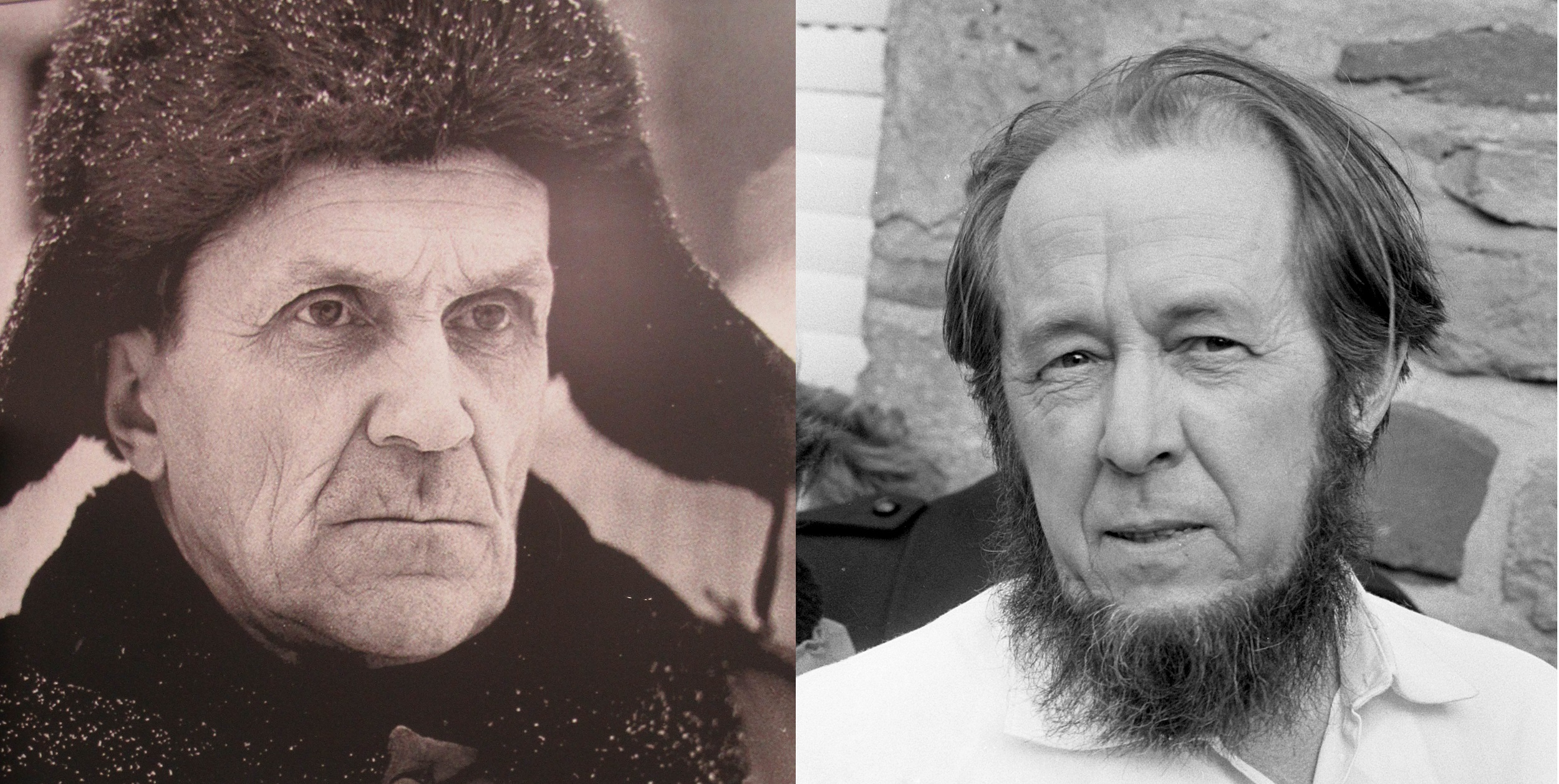

Фальшь Солженицына и «предательство» Шаламова

Уже после первого знакомства Шаламов назвал Солженицына «дельцом от литературы». Американский литературовед Яков Клоц замечает, что Солженицын «взял напрокат у официальной литературной догмы и ловко примерил маску соцреализма»; добавляя, однако, что только такой шаг и сделал возможной публикацию «Одного дня Ивана Денисовича» в открытой советской печати. Шаламов же не добился издания в СССР ни одного из своих лагерных «Колымских рассказов». Литературовед профессор Геннадий Красухин приводит реплику Шаламова о Солженицыне: «Что он знает о лагере? Где он сидел? В шарашке? Лично он этого не пережил [того же, что Шаламов]. Потому и вышла вещь подсахаренной... Хотел бы Солженицын, чтобы «Колымские рассказы» вошли в сознание читателей так же, как его «Архипелаг ГУЛАГ»? Не уверен. Войнович подметил, что для Запада Александр Исаевич был невероятно авторитетен и потому мог бы поспособствовать широкому изданию «Колымских рассказов». Мог бы, но делать этого не стал. Не захотел!» То есть, для Шаламова с самого начала стала ясна неискренность, фальшь Солженицына, его нацеленность на успех у публики, а не на раскрытие всей правды. В дальнейшем к этому добавилась зависть к успеху, достигнутому Солженицыным у зарубежного читателя. Лидия Чуковская так оценила «Записи» Шаламова: «Выпады против Солженицына мелкие, самолюбивые и прямо завистливые... Между тем, «Архипелаг» – великая проза... Оттого читаешь. «Колымские рассказы» Шаламова нельзя читать. Это нагромождение ужасов... Упрекает Солженицына в деловитости. Да, деловит. Но в чём? В своё труде (10 ч в день)... Сейчас он [Солженицын] мучается безнадёжной болезнью друга – Можаева. Из записей Шаламова не видать, чтобы он за кого-то (кроме себя) мучился. Жесток». В одном из своих последних писем (неотправленном) Шаламов назвал Солженицына «орудием холодной войны». Солженицын тоже не оставался в долгу. Он язвительно откликнулся на письмо-отречение Шаламова от диссидентства, опубликованное в «Литературной газете»: «Отречение было напечатано в траурной рамке, и так мы поняли все, что умер Шаламов». И в то время, как Шаламов, после этого своего письма, в 1973 году был принят в Союз Писателей СССР (откуда Солженицына исключили в 1969 году) и получил новую квартиру, Солженицын проповедовал «патриотизм» откуда-то из-за границы. Так что зависть у Александра Исаевича наверняка была не меньшая. Вероятнее всего, на взаимное непонимание писателей роковое влияние оказала разница их лагерного опыта – он у Шаламова был гораздо тяжелее. Наложила свою неизбежную печать и тяжёлая нервная болезнь Шаламова, усугубленная лагерями. Как написала литературный критик Варвара Бабицкая, «печальная правда в том, что писатели просто были несовместимы почти во всём – идеологически, эстетически, человечески, – и попытка их сближения объяснялась общим опытом, который они в конечном счёте не поделили».

Ярослав Бутаков